Мемуары Тыну Риховича Сойдлы были записаны под диктовку его женой Ольгой Невзглядовой. Мы публикуем их в авторской редакции одновременно в виде текста и аудиокниги, внесены только корректорские правки.

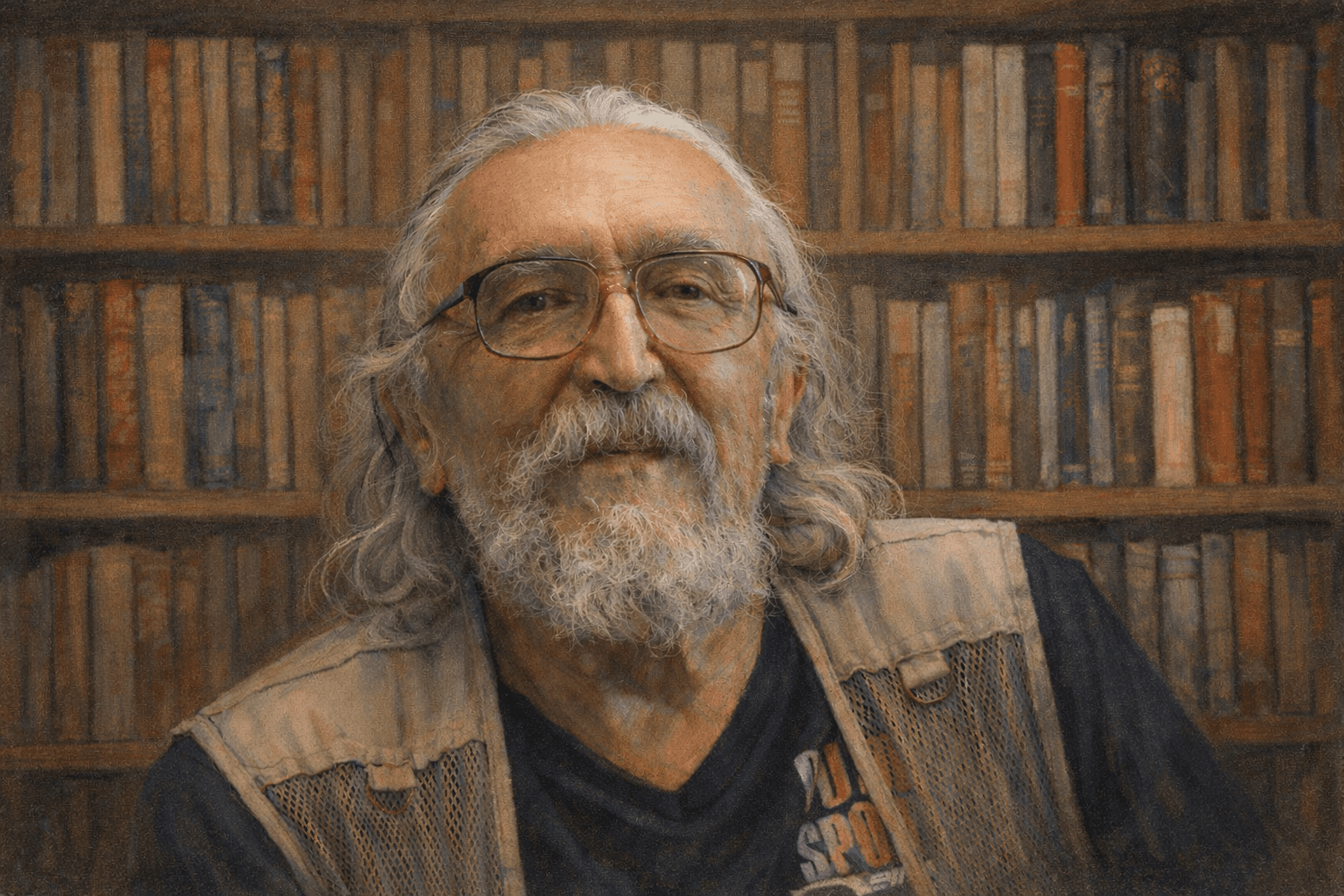

Иллюстрации: Алексей Куликов / Chat GPT

Диктор: Иван Муравьёв

Тыну Рихович Сойдла (1939–2025) — эстонско-советский и российский молекулярный генетик, д. биол. н., ведущий научный сотрудник Института цитологии РАН (г. Санкт-Петербург), патриарх трансперсональных исследований в СССР и России, один из соучредителей российской Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии (АТПП), член редколлегий «Международного журнала трансперсональных исследований» (International Journal of Transpersonal Studies) и «Журнала трансперсональной психологии» (Journal of Transpersonal Psychology).

Детство одного сетевого суслика, оглушенного двадцатым веком

Город Раквере (он же Везенберг) на севере Эстонии. В 2000 году в нем наличествовало 17000 жителей, театр, 2 кинотеатра, библиотека, аэродром, вокзал и древний (XIII века) замок на холме над городом. В течение последних восьми веков он принадлежал Тевтонскому и Ливонскому ордену, Швеции, Дании, Польше и Российской империи. Извините, если что-то пропустил. За несколько месяцев до Второй мировой войны в этом городе родился я. И значит, здесь находятся мои корни.

Первое воспоминание тонет в моих протестующих криках. Я понял, что родители отдают мою коляску, т. к. я из неё уже вырос. Нет. Нет!

Следующие воспоминания уже связаны с мировой бедой. В мою жизнь вошли бомбардировки. Помню, как стоял у окна нашей квартиры на первом этаже. И тут вдруг налетает бабушка, хватает меня и оттаскивает от окна. А на улице как крупные лягушки в мою сторону прыгают комья земли. Потом во время бомбардировок бабушка и я прятались под кухонным столом. Был случай, когда дом затрясся как в лихорадке и квартира заполнилась похожей на дым мелкой пылью.

После этого отец вывез нас с мамой на хутор к знакомым, где бомбы не докучали. Бабушка предпочла остаться сторожить дом, читая любимые романы Ринальдо Ринальдини и Граф Монте-Кристо. Хутор представлял для меня совершенно новый мир. Но об этом своем опыте я расскажу позже.

Меж тем нам стало ясно, что линия фронта неумолимо приближается, принося с собой неслыханные разрушения. И мы двинулись на запад, в Таллин, подальше от огня сражений. Но как известно, в огне брода нет. Мы попали под массированную бомбардировку в самом Таллине. Помню ночь, освещенную горящими зданиями. Взрывы. По шоссе, ведущем из города, тащатся испуганные беженцы вроде нас. Обрывки разговоров. «Это только начало». «Город заминирован».

Мама предлагает отдохнуть — ребенок устал. Но мне так страшно, что я кричу: Нет. Нет! Пойдем скорей! Массовый поток вырвавшихся из ада влечёт нас вперёд. Кое-кому удается договориться с хозяевами конных повозок и, погрузив на них свой скарб, следовать за ним пешком. Вот и мы в числе таких счастливцев. Нас пустили к себе два каких-то оторвавшихся от своей части немецких солдата. Место находится для наших чемоданов и даже для меня. Вдруг на пустыре у дороги появляется горящая машина с бензобаками в кузове. Несколько человек пытается сбросить их. Нас охватывает страх. Родители прыгают в повозку, и мы мчимся вперед на полной скорости. Через несколько мгновений за нами раздаётся взрыв, и поднимается столб темного дыма. И это не единственный случай: по краям дороги то и дело бросаются в глаза искалеченные и сгоревшие машины и трупы лошадей.

Впереди портовый город Пярну. Тут тоже полыхают пожары. Наши пути расходятся. Солдаты надеются попасть на корабль. Мы же решаем, что безопасней найти хутор в лесу, чтобы переждать прохождение линии фронта. И нам это удаётся. Мы возвращаемся в Таллин через некоторое время уже с русской военной колонной. Офицер угощает меня конфетами. А потом сказочное путешествие в Раквере на открытой платформе товарного поезда. Правда вначале родной город нас пугает. Близ вокзала сплошные развалины. Но чем ближе к дому, тем более мирно выглядят улицы. А вот и наш дом, наш очаг, целехонький и приветливый.

Стоит сказать, почему Раквере был привлекательной мишенью для обеих воюющих армий. Дело было в военном аэродроме. При этом случалось и так, что бомбы попадали в аэродром, занятый своими же частями. Местные жители научились безошибочно отличать по звуку немецкие и русские бомбардировщики в то время, как небо было всё испещрено их эскадрильями, летящими к более дальним целям. А на земле в тыловых городах на радость мальчикам с грохотом проползала военная техника. Помню танки на пустыре у ветряной мельницы в последние дни перед немецким отступлением, кто-то из прохожих объяснил мне, что это были «Пантера» и «Тигр». Вид у них был крайне угрожающий. А несколько месяцев спустя уже проезжали советские Т-34, кромсая булыжную мостовую. И мы с моим другом Аго спорили о достоинствах военных грузовиков ЗИС, ГАЗ, Студебеккер, МАН и Опель-Блиц… Взрослые же обсуждали штабеля горящих трупов в концентрационном лагере Клоога недалеко от Таллина.

После войны я с другими мальчиками исследовал воронки от разрывов бомб, и то что мы обнаружили было для меня откровением. В недрах земли в расколотых взрывами камнях обнажилось нечто чрезвычайно древнее, а именно отпечатки трилобитов, ископаемых возраста сотен миллионов лет. Отсюда возник мой интерес к палеонтологии, и я стал с энтузиазмом читать популярные книги академика Обручева и лепить из пластилина доисторических тварей.

Передышкой между военными ужасами были месяцы, проведенные на хуторе на безопасном расстоянии от Раквере. Как мы подружились с семьей, приютившей нас, я не помню, но дружба эта продолжалась и после войны. Две девочки из этого семейства ходили в школу в Раквере и время от времени жили у нас. Этот хутор был известен загадочной гибелью скота мужского пола. Да и у людей были свои странности. Отец семейства выпивал и в пьяном виде гонялся за женой с топором, хотя в трезвом виде был человеком вменяемым и вполне разумным. По ночам он слушал радио Москвы и делился с односельчанами услышанным. Как ни странно, на него никто не донес и погиб он кажется уже после войны в пьяной драке.

Помнится, что в некоторые дни в городе появлялись русские военнопленные. Они ходили по домам, предлагая свои услуги в обмен на еду и тёплые вещи. Однажды после их визита пропал отцовский велосипед. Представляю такую беседу с похитителями велосипедов:

— Мы знаем вас, но после вас велосипед пропал.

— Нет-нет, это не мы. Ну да не огорчайтесь, небось он ещё найдётся.

Такая беседа вряд ли состоялась, но велосипед через непродолжительное время действительно нашёлся.

Однако пора вернуться к дому, в котором мы жили после войны, и его обитателям. Фактически это было два одноэтажных здания (в общей сложности состоящих из пяти квартир), расположенные на одном участке, принадлежащем семье Моорбергов. При советской власти подобных частных домов осталось мало, поэтому хозяева были подчеркнуто скромны, не вмешивались в разборки жильцов и тем более в их хозяйственную жизнь. Сами они владели большим садом, десятком кур и не меньшим количеством собак и кошек. Хозяйка хвалилась тем, что ей не приходится мыть посуду, т.к. она приучила их всё вылизывать дочиста. Не знаю, стоило ли этому верить или это была шутка.

За стенкой от них обитало семейство бывшего милиционера, державшее корову-рекордсменку. В другом доме жила мать ссыльного по неизвестно какой статье, которая натурального хозяйства не вела. Наша семья занимала две комнаты напротив. Отец работал в телефонном узле, отвечая за рабочее состояние телефонной сети некоторых территорий ракверского района. Распоряжения по ремонту он отдавал по телефону дни напролёт, куря крепчайший самосад. А мама, хотя могла зарабатывать шитьём, предпочла не зависеть от клиентов и кого бы то ни было и разносила почту. Наше скромное хозяйство включало 5–6 кроликов, три куста крыжовника, куст ревеня, флоксы и чудесный шиповник. Оставшаяся ещё одна комната принадлежала родителям большого начальника, которые воспитывали своего внука весьма суровыми методами. То и дело беднягу гоняли по двору, заставляя выкрикивать покаянные речёвки, либо писать извинения по многу-многу раз. У себя под письменным столом они держали поросенка, каждый год нового. Против поросят соседи не возражали, но запах жареной несвежей свинины было так же трудно вынести, как крики истязаемого ребёнка.

Не менее шумная часть нашего ковчега, настоящий Гайд-парк, находился во дворе между квартирами бывшего милиционера и матерью ссыльного. На своем крыльце милиционер предаётся воспоминаниям: «Помню, едем мы по вверенному нам району, и тут я вспоминаю, что имярек гуляет на воле. Подъезжаем. Говорю ему — выходи, и он выходит. А мы ему пулю в жопу и едем дальше, пока не встречаем еще одного гада…» и т. д. Слушая это, пожилая женщина, мать врага народа, поворачивается к милиционеру задом и задирает юбку. Милиционер плюет, добавляет «Сибирь по тебе плачет» и удаляется. Но обмен любезностями остаётся без последствий: доносов наш герой не пишет, может быть, потому, что все мы покупаем свежее молоко у его жены. Но всё равно время было такое, что жить приходилось в страхе. Был утвержден план и составлены списки эстонцев — «классово чуждых элементов», подлежащих высылке далеко на восток, в Сибирь или Казахстан. В течение нескольких дней 1949 года по городу циркулировали грузовики с арестованными, и наша семья с ужасом ожидала стука в дверь.

После войны жителей нашего города периодически мобилизовали разгребать завалы и сносить руины. Это не касалось нас с бабушкой, зато мы часто стояли в многочасовых очередях, отоваривая продовольственные карточки.

Однажды летом после войны в нашем доме гостил мальчик Витя. Ему все было любопытно и вызывало желание делиться со мной. То и дело раздавался его голос: «Тыну, смотри!» Это были первые русские слова, которые я узнал. Я и по сей день слышу его голос. Моими друзьями-приятелями были мальчики и девочки из близлежащих домов. Вот среди них появился миниатюрный глазастый мальчик Лёва. Девочки в нем души не чаяли. Было обидно, но что поделаешь. С красотой не поспоришь. Но однажды неожиданно мы узнали, что Лёвин отец совершил самоубийство. Как это могло случиться? К ужасам войны и высылки прибавился еще один кошмар, и Лёвино семейство скоро покинуло свою квартиру.

Но вот уже наступает время пойти в школу. В какую, вот вопрос. Выбор школы означал в первую очередь выбор иностранного языка. В течение нескольких сотен лет всем в Эстонии было известно, что господа говорят по-немецки. Практически всё дворянство состояло из остзейских немцев. Ремесленники и образованные эстонцы осваивали немецкий язык, т. к. он служил языковым лифтом в более высокие социальные слои. Но после войны, проигранной Германией, немецкий язык перестал выполнять эти функции. Родители взяли меня из школы, где преподавали немецкий, и перевели меня в другую школу с преподаванием английского. И учителя (особенно учитель математики), и ученики оказались очень даже симпатичными. Смешной дополнительный аргумент: в первой школе девочка, пробегая мимо, оторвала хлястик моего пальто. Эта история почему-то запомнилась и потом всплывала неоднократно в памяти.

В школе все идет своим чередом. Меня принимают в пионеры. Гордо показываю маме и папе свой красный галстук. Странно, но кажется, что они не очень разделяют мою радость. Меж тем я участвую в стихотворном конкурсе местной газеты. Пишу о зубовном скрежете банкиров — поджигателей войны. Но народы всех цветов кожи борются за мир, и мы, конечно, победим. Не блеск, но третью премию получаю.

Приближалась смерть Сталина. Ходили слухи, что на календаре, который рассылали подписчикам, был нарисован гроб Сталина… Но основное население было убеждено: в реальном мире нет места для такого события, как смерть Сталина. Он вечен. И вдруг… бюллетени о здоровье, дыхание Чейна-Стокса, предсмертные хрипы вождя. Помню день похорон. В школе меня неприятно поражает, как изменился тон учительских речей. Где скорбь, где смешанное со страхом уважение? До разоблачения культа личности Сталина на двадцатом съезде партии было еще далеко, но при упоминании бывшего вождя появилось какое-то подмигивание. Это меня смущало.

Дома о смерти Сталина речи не было: родители были слишком напуганы настоящим и не знали, чего можно ожидать в будущем. Хотя молодое поколение осмелело, и в итоге в нашей жизни стало больше правды. Это позволило изменить многое. Вскоре после съезда стали возвращаться политзаключенные. Наступили новые времена.

Блуждания молодого сетевого суслика по минному полю

Будучи эстонцем (чухонцем), позволю себе небольшую преамбулу. Финно-угорские народы общей численностью в 24 миллиона человек живут в Северной, Восточной и центральной Европе, а также в Западной Сибири. Наиболее крупные из них — венгры, финны и эстонцы, которые на данный момент имеют независимые государства (венгры даже составляли половину грозной империи — Австро-Венгерской). Финно-угры в разной форме всегда контактировали с германскими, славянскими и тюркскими народами. Так, Эстония в течение 200 с гаком лет не только находилась в составе России, но и состояла в тесных культурных связях с Петербургом.

Путь от «приюта убогого чухонца» до крупной диаспоры в Санкт-Петербурге был вполне естественным. В Петербурге даже жили некоторые видные представители эстонского национального движения. Все это свидетельствует о притягательной силе этого великого города, вполне совместимой с эстонской самоидентичностью. Стоит особо отметить, что Эстонию своей родной землёй считают также и остзейские немцы, среди которых известны имена великих мореплавателей Беллинсгаузена и Крузенштерна. Я сам встречался с немцами, которые с большой нежностью вспоминали про их и мой родной город: для них Везенберг, для меня Раквере.

Раквере

Моя дорога по следам петербургских эстонцев началась в красивом здании Первой средней школы Раквере. Сейчас она называется Гимназией. Мне запомнились несколько замечательных учителей. Остроумный математик, коренастый и подвижный учитель пения, который играл на скрипке и одновременно пританцовывал между партами, и преподаватель литературы, нешумно, но эффективно поощрявший свободное самовыражение учеников.

С основными предметами у меня не было проблем. Зато предметы «второго эшелона» были моей головной болью. Самые нелюбимые занятия — рисование бесконечных бидонов и кувшинов, которые следовало тушевать, и физкультура: какое наказание было кувыркаться на брусьях или разбираться в путанице лыж и собственных ног. Все же были и светлые моменты. Во дворике у моего приятеля летом появился холмик песка. Мы стали упражняться в прыжках в высоту. И не зря. Осенью в школе меня ждала награда. На физкультуре мы должны были прыгать в высоту. Я разбегаюсь и останавливаюсь перед планкой. Смех среди одноклассников. Ничего другого от меня и не ждали. Но вот я делаю несколько шагов в сторону, снова разбегаюсь и перелетаю планку с большим запасом. В памяти остаётся столь редкий, но тем более ценный момент «триумфа воли».

В общем, после некоторой притирки в школе меня приняли за своего. С соседом по парте Айво, впоследствии специалистом по конъюнктуре торговли, было приятно играть в шахматы. Правда, играли без фанатизма, и не удивительно, что ни он, ни я мастерства в этой игре не достигли. Ещё о нескольких школьных приятелях. Тит Сал преуспевал в точных науках и в будущем сделал солидную научную карьеру. Тыну Ару — с ранних лет одаренный и оригинальный художник, в будущем практикующий философ-мистик. Меня потрясло его психологическое эссе о взаимоотношениях с братом. В школьном спектакле он вдохновенно играл роль Хлестакова. (Мне досталась малопочётная роль Городничего). Помню, как привлекали внимание броско одетые ребята из параллельных классов. Их называли стилягами и прорабатывали в стенгазете, на что они никак не реагировали. Подражая стилягам, я тоже завёл себе узкие брюки, но дальше этого не пошёл. Вспоминается смешной эпизод, который мог иметь серьёзные последствия, связанный со взрывами в нашем классе.

«Маленький мальчик смеётся, он-то знает, кто принес в школу порох», — говорит наша классная руководительница, имея в виду младшего брата моего одноклассника. Но её подозрения необоснованны: ничего он не знает, ему просто смешон переполох среди солидных учителей, пришедших допрашивать его брата, увлекавшегося химией. Предполагается, что поскольку он увлекался химией, он и принёс в класс порох. На самом же деле никто ничего не приносил. Мы синтезировали слабую взрывчатку на уроке химии по прописи из журнала «Химия и жизнь». К счастью, этому делу не дали ходу. А мем про всезнающего маленького мальчика стал паролем нашего класса.

Ограничиваться школьными занятиями мне не хотелось, и я попытался прорваться в большой мир, записавшись на курсы эсперанто, безнадежно утопического проекта универсального языка. Меня хватило лишь на несколько уроков. В литературном кружке при доме пионеров я тоже не задержался. Не понравилось обсуждение упадка западной литературы на примере юмористического рассказа о влюбленной корове.

Не в пример интереснее было сверхдальнее телевидение. Энтузиасты этого дела получили разрешение разместить свое оборудование и вести приём в башне нашей школы. Помню тест-таблицу какого-то канала, на которой был изображен индеец с роскошными перьями в волосах. Но дежурить ночами в башне, увы, нам никто не разрешил.

Тем временем незаметно назрела необходимость решить вопрос — какую специальность выбрать. Судя по любимым научно-популярным журналам, самые удивительные вещи должны были произойти в биологии. На подходе было открытие генетического кода. Поэтому мой окончательный выбор пал на молекулярную биологию и генетику.

Тарту

И вот я уже живу и учусь в университетском городе Тарту (Юрьев, Дорпат) на юге Эстонии, с населением около 100000 жителей. Университет поражает яркими личностями как среди студентов, так и преподавателей. «Моя фамилия Лумберг», — представляет себя новый преподаватель, но студенты называют его дождевым червем (Lumbricus terrestris).

Мы находимся на летней практике в замке Сангасте. Там ежегодно происходит ритуал посвящения в биологи. Центральным неформальным элементом церемонии является поедание вареных съедобных лягушек — Rana esculenta из придворцового пруда. Они были в своё время завезены сюда владельцем замка. Не съесть лягушку нельзя, иначе на тебя будут смотреть косо: вроде и биолог, но лягушек не ест.

Студенческие песни за столом погружают нас в традиции вневременного студенчества, помогают оторваться от злобы дня. Героями этих песнопений были князь Бибеско, седой хосподар Сербии — симпатичный выпивоха — а также безвинно убиенный эрцгерцог Фердинанд.

В Университете обитало особое поколение шестидесятников. Правда, золотое время этого поколения пришло позже, когда я уже покинул Тарту. Всемирную славу университету принёс семиотик и культуролог Юрий Лотман. У биологического факультета были свои не зависящие от политического и культурологического прогресса звезды. Во-первых, седой профессор, видный антрополог и зоолог Юхан Ауль. Он давал мне читать учебники по генетике, которые в Советском Союзе в те годы было очень трудно достать, так как они якобы пропагандировали «менделизм-морганизм». Связав свою дальнейшую научную карьеру не с Эстонией, а с Россией, я разочаровал профессора. Об этом он дал знать в своем уникальном стиле. «Тыну, вы не знаете, почему русские пьют чай так шумно — лрпрпр — с блюдца? Это же неудобно и некрасиво». На это мне нечего было ответить. И мне жаль, что я огорчил любимого профессора.

Восторженные взгляды многих приковывал к себе известный ботаник Ханс Трасс, ученый, джентльмен и к тому же талантливый писатель. Пользовался я также и уникальной возможностью, которую предоставлял университет: учиться японскому языку у известного полиглота Пента Нурмекунда. Мы рисовали в правильном порядке иероглифы и читали Гете по-японски (хоть это и звучит странно).

И всё же в почтенном университете попахивало серой. В нашем деканате одно официальное лицо ** весьма настойчиво интересовалось настроениями студентов. Избегать подобных разговоров требовало усилий и изворотливости.

Но пора рассказать и о студенческом быте. Многие, так же как и я, жили в огромном общежитии на улице Тииги. Наша комната вмещала, кажется, 6 коек, вход в нее был через другую большую комнату, в довершение всего наши окна были единственным источником дневного света еще для двух жилых каморок. В общежитии кипит дикая развеселая жизнь. Заходит, например, сосед, требует внимания и демонстрирует на пари способность разбить головой стену нашего шкафа. Или группа энтузиастов, в которую вхожу и я сам, устраивает выставку пародийного изобразительного искусства. Но горе тем, кто хочет заниматься учебной программой, писать реферат или делать что-то иное столь же серьезное. Над ними просто издеваются.

Каждой осенью почти все мы были вовлечены в сельхозработы. Иногда это были чудесные места, оставлявшие по себе приятные воспоминания. Но чаще всего нам было скучно и тяжело. Смутьянам-студентам местные жители были не слишком рады. Наши ночные бдения мешали им спать. «Я спрашиваю, чего они ночью воду качают, отвечают — Будем мыться. — Мыться в полночь! Свиньи!»

Традиционным наваждением для меня было занятие физкультурой. Вместе с одним коллегой мы переоткрыли важный принцип: cачковать сподручнее, если входишь в элиту, состоящую в основном из мастеров спорта. Мы записались не в группу общей физкультуры, а в группу легкой атлетики. Занятий полагалось в два раза больше, но реально мы посещали тренировки когда хотели. И в итоге, кажется, все были довольны. Занимаясь легкой атлетикой для зачета, я даже занялся тяжелой атлетикой для души.

В эти годы в литературе появилось много молодых бесстрашных поэтов. Их творчество стало предметом обсуждения среди молодежи. Я тоже отдал дань стихосложению. Лучшей рецензией на мое творчество были слова одной знакомой писательницы: «Подумать только, даже смысл есть». Но я на многое и не претендовал. Мое место было не на сцене, а, скажем, в партере на удобных местах рядом с остроумными друзьями. Чаще всего с микологом Айном Р. и биохимиком Яаном С.

Кроме партера мне довелось побывать и в, так сказать, директорской ложе. Я оказался приглашённым на чтение стихов экстравагантного поэта Артура Алликсаара и подающего большие надежды Яана Каплинского. Многие стихотворения Тартуских поэтов середины XX века с тех пор только прибавили в актуальности.

Образчики замечательных тартуских поэтов привожу ниже в переводе Светланы Семененко. Это первые четверостишия стихов Мазинга и Алликсаара.

ПЕСНЬ СОЛДАТ, ОТСТУПАЮЩИХ ПОД НАТИСКОМ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ Уку Мазинга (1909–1985)

«Мы воины стана Господня, мы бросили дом и детей,/

Под нами усталые кони и выжженный вереск степей,/

За нами пустыня и пепел, летящий горячим дождем,/

Мы сушу минуем и море и все за собою сожжем…»

и «ВРЕМЯ» Артура Алликсаара (1923–1966)

«Нет ни дурных, ни хороших времён, /

есть лишь мгновенья, в которых живём./

Что началось — хорошо ли, ужасно —/

нашим желаньям уже не подвластно…»

Спустя несколько лет я проходил летнюю практику в Петербурге (тогда еще называемом Ленинградом) в Институте сельскохозяйственной микробиологии, который располагался на излюбленной туристами Исаакиевской площади. Однажды по дороге на работу я неожиданно услышал эстонскую речь. «Посмотри, Эмма, этот уже здесь». Так обращалась одна женщина к другой, указывая на меня. Мне стало смешно, т.к. никакой прочной связи с Северной столицей у меня не было и не предвиделось. Но сон оказался в руку. Заведующий кафедры генетики в Тарту договорился со своим Петербургским коллегой о возможности некоторых толковых выпускников претендовать на место у него в аспирантуре. И я оказался среди счастливчиков.

Санкт-Петербург

В мои планы не входит рассказ о развитии генетических исследований в научных учреждениях Петербурга, скорее это рассказ о нравах с уклоном в сторону незлой сатиры. Итак, я появился в Петербурге в составе группы из 4-х мушкетеров на службе науки, противостоящих гвардейцам кардинала и самой миледи (так я называю старую коммунистическую гвардию кафедры, среди которых особенно выделялась пожилая дама-парторг). Точности ради замечу, что несколько лет спустя из нашей четвёрки выделился заведующий кафедры, но это уже отдельная история.

Это было прекрасное время, и со стороны на нас, молодых, глядели с завистью, что нас отчасти объединяло. Мы чувствовали себя в центре научного процесса, так как на кафедре собирались молодые ученые из разных стран: Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Молдавии, Болгарии, ГДР, Польши, Вьетнама, Монголии и Индонезии. Многие из них были весьма колоритные личности, добавляющие перца и соли в наше житье-бытье.

В нашем корпусе стажировался тучный поляк пан Ян. Встречаемся у входа: «Вы куда? На работу? Да, работа дурака любит». Похожее мнение было и у болгарского аспиранта Кънчо: «Обойдутся без меня большевики, обойдутся».

Эти вольности сходили им с рук. Но бывало и такое, что вызывало подозрение и суровую отповедь. Однажды аспиранты повесили объявление о коллективной поездке по грибы за подписью Синий гриб. Дама из свиты Миледи пришла в большое волнение. Что ещё за гриб? Может какое-то тайное общество? Надо проверить.

Кое-что, к счастью, проходит незамеченным для старших сотрудников кафедры. Индонезийская стажерка поправляет произношение a ‘iilaha… у аспиранта, который хочет козырять религиозной просвещенностью. Остаётся незамеченным и тот факт, что этажом ниже научный сотрудник печатает стихи Бродского.

В приинститутском парке из земли высовывается каменное идолище, 2 метра на 1.8, привет из мира «Руслана и Людмилы». Столько лет без последствий идолище зырится и зырится. Удивительно, куда только смотрят органы?

Но есть и бдительные личности, нашедшие среди нас подходящее место. Например, Виктор Урин со своим сборником воинствующих стихов на столике в туалете. Навсегда запомнились строки его стихов: «Познать уроки ревизионизма/как он себе струится на авось/и каждая волна как маленькая призма/ломающая взгляды вкривь и вкось». Или «Познать молчальников красноречивых/ и пригвоздить к позорному столбу!»

Всё же, несмотря на все препоны, кафедра знала своё дело и выпускала квалифицированных специалистов. И вот тому курьёзный и отрадный пример: потомственный астролог из Вьетнама по окончании университета становится крупным генетиком.

Кстати, о Вьетнаме. Находясь на дежурстве, я заболел. Друзья позвонили в поликлинику, заверив меня, что после их вызова врач приедет срочно. Так и было, т.к. они сказали, что заболел вьетнамец. Диалог с врачом у меня вышел сюрреалистический: «У вас на родине сейчас наверно ужасная жара?» «Ну, не такая уж и жара. Примерно как здесь». Когда выяснилось, что я всего-навсего эстонец, наступила пауза, но лекарство мне врач всё же прописал. Про вьетнамцев же могу добавить, что они были отличными политическими диагностами. Помню комментарий двух аспирантов по поводу изменений, привнесённых нашим новым государственным деятелем: «Он у вас порядок наведет».

Чреваты смешными приключениями бывали иногда дежурства по нашему корпусу Биологического института. Помню, как вечером я устроился спать у светоустановки в соседней лаборатории и совсем забыл, что ночью включается дополнительно освещение. Когда это произошло, я истошно заорал, так как мне показалось, что произошло что-то вроде атомного взрыва.

Или ещё курьёзный эпизод. Парторг Биологического института беседует с зав. кафедрой генетики.

— Я предложил Т. вступить в партию.

— И он тебя не послал?

— Нет, просто посоветовал сначала узнать мнение Миледи.

— Значит, послал. — подводит итоги зав. кафедры.

Этот парторг — в общем-то невредный и дружелюбный человек — мне явно симпатизировал, и я с его подачи угодил в руководители философского семинара нескольких корпусов Биологического института ЛГУ. И вот, уже стоя за кафедрой, желая сеять доброе, вечное, я говорю о том, что политическое равноправие не требует от людей единообразия. Так считал и в известном смысле присутствующий здесь Владимир Ильич. При этих словах, о ужас, я глажу лысину сиятельного бюста. Повезло, что никто на меня не смотрел, все были заняты кто чем.

Без лишней скромности замечу, что семинар стал весьма популярным. На его заседаниях обсуждались и демонстрировались увлекательные феномены. Например, мало образованный молодой человек, практически мальчик, мгновенно отвечал на вопросы типа «в какой день недели началась Первая мировая война». Под конец выступления ему предложили прочесть что-нибудь наизусть по собственному выбору. Он задумался, а потом трубным голосом провозгласил: «Речь товарища Леонида Ильича Брежнева на двадцать третьем съезде КПСС». Остановить его стоило немалых усилий. Помню семинары, на котором читали отрывки из своих работ выдающиеся переводчики с китайского, из группы руководимой Вахтиным Борисом Борисовичем, а известный йог Анатолий Иванов рассказывал о силе кундалини и мистической анатомии человеческого тела.

Своё особое мнение о музыке и мироздании излагали каббалист Анри Волохонский, а также художник и мастер музыкальных инструментов Феликс Равдоникас.

Моим бенефисом была лекция об «искусстве обезьян». В её основе лежала книга «Биология искусства» Десмонда Морриса. Автор сравнивал тест-рисунки детей и молодых шимпанзе. Были найдены общие черты в композиционном чутье и каллиграфической дифференцировке. Иллюстративный материал копировала на досках девушка в обезьяньем костюме.

За это моё выступление нашего профессора Лобашёва пропесочили в райкоме партии, но мне он, к своей чести, не сказал ни единого слова порицания. В некоторых ситуациях это было крепкое поколение.

Рассказанные здесь маргинальные истории в свое время казались мне не так уж важными, но они окрашивали окрестности будней и праздников. Хочу остановиться ещё на одном по-своему знаменательном случае. Итальянский неореализм прославил время похитителей велосипедов. Мне же кажется, что Санкт-Петербург в позднее советское время мог претендовать на звание города похитителей книг.

Вспоминаю такую сцену. У моей книжной полки замер симпатичный гость.

— Я правильно понял, вы собираетесь угнать книгу.

— Тыну Рихович, ну как Вы могли подумать такое?

— Отчего же, любителей книг много, а хорошие тексты печатают редко. Тут хочешь не хочешь подумаешь, а не угнать ли… Среди грехов это самый извинительный.

В ответ мой гость стеснительно улыбается и распахивает пиджак. Обнажается огромный карман, даже самые крупные журналы свободно в него входят.

Казалось, это пустячный эпизод. Но такой ли уж пустячный? Книги часто воруют не только для себя, но и для детей, внуков, просто любимых родственников. И разве плохо то, что объектом страстей становятся сокровища сознания. Кто-то ищет алмазы в каменных пещерах или жемчужины в море полуденном, а кого-то привлекают драгоценности духа. Их приобретают, коллекционируют, досконально изучают, ими дорожат, им подражают, а порой, что греха таить, их похищают. И это, конечно, тоже форма признания, причём одна из высших. (Твои произведения воруют в библиотеках? Счастливчик! Как я тебе завидую!)

Ряд моих петербургских знакомых и друзей были мистиками. Я относился к их воззрениям с большой симпатией и сам делал некоторые духовные упражнения (мантры, гадания). Все это хотя и занимало, но не задевало меня всерьез.

Легкомыслие моего отношения к мистике смыла река Вуокса. На этой реке я стал свидетелем и невольным участником ритуалов природы и пережил один из крупнейших кошмаров. Быть невовлеченным свидетелем не получилось.

Дело произошло близ водяной мельницы, в доме отдыха одного из институтов, куда я поехал пообщаться с прекрасной карельской природой. Это было около дня Ивана Купалы.

Проезжая вдоль придорожной канавы. я вижу, как мимо нас деловито проплывает метровая змея, не обращая на людей никакого внимания. А вот и мельница. Около полуночи тут кружится молчаливый хоровод чаек. Я пошел гулять один. Вечер был прекрасный. Мне захотелось проникнуть глубже в окружающее меня великолепие, и я совершил действие, которое эзотерики рекомендуют для открытия духовного (третьего) глаза. И тут появилось что-то крупное и ужасное, похожее одновременно на стог сена импрессионистов и на кошмар из бабушкиных деревенских страшилок, и прижало меня к стене. Я стал повторять Иисусову молитву и понемножку ужас стал терять силу. Вернувшись через час в свой дом отдыха, я убедился, что мой корпус заперт. Я приставил лестницу к стене, чтоб проникнуть через окно во второй этаж. Но как бы не так! Лестница заскользила по стене, и я оказался висящим над оврагом, полным крупных камней. Малейшее движение грозило катастрофой. Мне ничего не оставалось, как снова повторять слова молитвы, имея мало надежды на благоприятный исход. Но тут, о чудо! Появилась группа моих друзей, они удержали лестницу и спасли меня. На землю я вступил несколько повзрослевшим и переоценившим свой предыдущий легковесный духовный опыт.

Может быть, это и было концом моей юности.

Две дюжины друзей одного финно-угорского сетевого суслика

Не спи, не спи, художник,

Не предавайся сну.

Ты вечности заложник

У времени в плену.Б.Л. Пастернак

— Художник! У тебя плохие друзья! — Эта обращённая ко мне реплика анонимного сексота прозвучала в толпе так неожиданно, что я не нашёлся ответить: «А по мне так в самый раз».

Но начну по порядку. В ЛГУ сначала робко, а потом все смелее и смелее я стал обмениваться книжками со своими зарубежными коллегами. В основном это были тексты по восточной религии, философии и психологии, неизвестные широкой публике. Скорее всего я попал в список идеологически неопасных чудаков, однако слишком поощрять мои контакты с заграницей органы не собирались. Некоторые книги, хоть и высылались по нескольку раз, так до меня и не доходили. Но вот мой друг Thomas R взял парочку таких непроходных книг и послал их вместе с открыткой, в которой поздравил меня с избранием Андропова генсеком. Все дошло, притом, судя по штампам на конверте, с рекордной скоростью. А в моё досье добавился жирный плюс.

Моя растущая библиотека в итоге не только привлекла к себе внимание, но и привела к завязыванию новых знакомств.

Возвращаюсь однажды домой на электричке. У схода с платформы подходят ко мне двое: «Тыну Рихович, если мы не ошибаемся». Это оказались Виталий М. и Елена А. Они переводили мистическую литературу на русский язык и продавали желающим копии перевода. Эрудированные и легко идущие на контакты, они играли роль повивальных бабок нарождающегося русского трансперсонального движения. Мистические концепции мы с ними как-то не обсуждали. Я помню только один раз, когда Виталий во время беседы заинтересовано оживился. Это было, когда я рассказал о своих опытах с третьим глазом по Сахарову. Они касались разрушения энергиями этого глаза обманчивых с мистической точки зрения форм.

Конечно, не случайно было моё знакомство с владелицей другой неконвенциональной библиотеки Галей М. из Москвы. Она была дочерью крупного советского чиновника, который мог себе позволить коллекцию книг русского зарубежья и не только. Одну из любимейших книг своей библиотеки «Розу мира» я получил в подарок от Гали. У нее же я нашёл материалы по Иисусовой молитве.

Желающих копировать наши книги находилось немало. Иногда это были весьма экзотические личности, как, например, Шоль Б.: «Не беспокойтесь, вы получите все обратно в срок. Я сдал книги на ксерокс ЦК». Услышав такое, оставалось либо восхищаться, либо остерегаться.

Разобраться в этом мне помогала Эза К, дочь народного поэта Калмыкии, хорошо знающая жизнь высших слоёв советского общества. Её мама принимала охотничьи трофеи Брежнева.

— Опять кабан?

— Если вы не довольны, могу вычеркнуть вас из списка.

С библиотекой Гали М. у меня была связана следующая странная история. Известный филолог Миша Мейлах попросил меня взять для него одну интересующую его книгу. У Гали её не оказалось. Но спустя пару лет, когда началась травля Миши Мейлаха, я был вызван на допрос по поводу этой крамольной книги. Я помнил, что во время моего визита в Москву, мои знакомые Виталий и Лена предупреждали меня. Но обстоятельства и даты в архивах КГБ были безбожно перевраны и доказать этот эпизод моему следователю не удалось, хотя он и потратил на это весь рабочий день.

Еще о библиотеках. Славная представительница российских оккультных дам, целительница Варвара И., создала библиотеку паранормальных явлений из притекающих к ней со всей страны газетных вырезок. Эта коллекция была анимирована ее витальной личностью. Живой библиотекой по российским исследованиям паранормального был Толя Б. А будущее исследований паранормального набросал амбициозный Савелий С (Ж). Савелий был активным участником любимых мной квартирных семинаров Раисы Львовны Берг.

Однажды Толя Бойцов повёл меня на встречу энтузиастов паранормальных явлений, где обсуждалось принятое свыше решение о развитии в Ленинграде исследований на эту тему. Решение было внедрено в жизнь. Некоторые энтузиасты получили возможность экспериментальной работы, а во Дворце культуры работников связи стали проводиться лекции по парапсихологии. За энтузиастов-экспериментаторов можно было только порадоваться, но темы выступлений скорее смущали. Например, запомнилось, как журнал Коммунист пытался определить, что такое душа. На неформальной встрече я познакомился с «широко известным в узких кругах» функционером Венчунасом, и был удостоен его знаменитого рукопожатия.

Образцом погружения в ежедневную духовную практику был мой коллега по институту и кафедре Сережа Ш. Сейчас он известен в основном своими книгами об астрологии. А вот что могли наблюдать его коллеги примерно полвека назад. Электричка останавливается на платформе Университет. Среди выходящих — миниатюрный юноша с копной светлых волос, точно источающих сияние. Он привычно снимает сапоги и бежит босиком по снегу около километра в сторону Биологического института. В этом институте он, кроме своих официальных рабочих обязанностей, экспериментирует с биологическими энергиями. Учит вызывать эти энергии и распознавать их. Делает он это без пафоса, деловито, что мне симпатично.

Вначале я относился к этим действиям как к забаве, но случай показал мне, что в ходе этой игры могут задеваться глубинные слои психики. Однажды я участвовал в гаданиях на картах с помощью китайской классической Книги Перемен. Моим партнёрам выпадали те или иные предсказания, не содержащие ничего особо драматического. Мне же выпало нечто ужасное. Второй раз — у коллег разное, но про меня повторилось что-то предельно жуткое. У меня эти дни были черной полосой и приговор гадания казался окончательным. После гадания все вернулись к своим делам. В моей комнате лежала старая икона Серафима Саровского. Я подошел, протянул к иконе руки, и в ответ почувствовал прохладный живительный поток. Я оставался надолго в этом потоке. Затем занялся ежедневными делами вначале в институте, потом дома. Все как всегда. Но оказалось, что на самом деле не так, как всегда. Разные люди мне потом подтвердили, что этим вечером я был другим, намного более адекватным, лишённым эгоизма и претензий человеком. Это был очевидно эффект святости иконы, к которой я обратился за поддержкой.

Я имел счастье быть лично знакомым с математиком и философом Василием Васильевичем Налимовым и его соавтором и женой, Жанной Дрогалиной. Они были основателями русского трансперсонального движения. Их вклад в науку и философию, к счастью, отражен в многочисленных статьях и книгах, поэтому в пересказе не нуждается.

Помню, как состоялось моё первое знакомство с Ириной Курис. На ее выступлении я попросил слова и сказал, что о некоторых вещах трудно высказываться на вербальном уровне, и назвал пчёл, использующих для общения язык танца. Ирина сама имела право это сказать, так как была великолепной исполнительницей священных индийских танцев. Мы подружились и поддерживали тёплые отношения вплоть до её смерти. В Ирине скрывался недюжинный организаторский талант, и она провела на высоком уровне в Петербурге несколько крупных трансперсональных конференций.

Димитрий Спивак — автор нескольких популярных трансперсональных текстов. Его отец, Леонид Спивак, был крупным психологом и передал свой человеческий и научный опыт сыну. Наблюдая за ними, я невольно воспринимал их как одного человека о двух головах.

Особую группу составляли знатоки и переводчики восточных философских текстов. Это были Елена О, Валерий Рудой и Евгений Торчинов. Особую близость я ощущал к последнему. Его имя стало легендой и, по-моему, более чем заслужено.

Поэт, философ и мистик Анри Волохонский напечатал несколько своих произведений в разных трансперсональных журналах, демонстрируя изобретательность и чувство юмора. Помню свою встречу с ним в Мюнхене после долгой разлуки.

Я принимал участие в конференции ESSSAT (Европейского общества по изучению науки и религии) в Мюнхене, где в те годы жил и работал Анри. В последний день конференции был назначен какой-то сказочный банкет. Но тут появился Анри и повел меня к себе домой, где я разжился его последними книгами и разделил его скромный ужин — сосиски с макаронами.

Феликс Равдоникас также печатался в трансперсональных изданиях. Мы были близкими друзьями, но однажды он чуть было не отправил меня на тот свет. Я находился в больнице по подозрению в суицидальных намерениях. Посещая меня, Феликс принес мне для чтения «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле. Мой врач горячо одобрил этот выбор. Но вот накануне выписки Феликс пришел с бутербродами и термосом крепчайшего кофе. Ночью мне стало очень плохо, но врача я побоялся вызвать, чтобы он не отменил мою выписку из больницы. Каким-то чудом я выжил, и на дружбе с Феликсом этот эпизод не сказался. Я же не сумасшедший.

В Петербурге Анри и Феликс со своими семьями делили одну большую мансарду, где по вечерам собиралась компания, состоявшая в основном из художников и поэтов. Мне они запомнились главным образом своими прозвищами: Сорока, Орех, Пантилла, Ваня Бог, Хвост (Алексей Хвостенко), его жена Дуся, Яша Винковецкий, Юрий Ентин. Анри звали Африканычем, Феликса Феликсоном, меня Рикардо. Периодически наведывались музыканты, Миша Майский, и Анри Волконский. Я попал в это богемное общество благодаря знакомству с женой Феликса, работавшей в том же биологическом институте, что и я. Мы пили дешёвое болгарское вино, пели песни Хвоста, рассказывали байки. В этом жанре вне конкуренции были Феликс и Анри. С отъездом Анри в Германию наш союз распался, оставив по себе самые тёплые воспоминания.

Еще кое-что важное для меня. Я благодарен судьбе за знакомство с Олегом М, крупным знатоком адвайта-веданты. И — last but nоt least — я был рад участвовать в печатании оригинальных трансперсональных произведений вместе с Ириной Курис, Sam Shapiro и Marcie Boucovalas, и признателен Любаве Моревой за издание некоторых моих ранних текстов.